ルネサンス期「遠近法」発明の影響|なぜ確立されたか

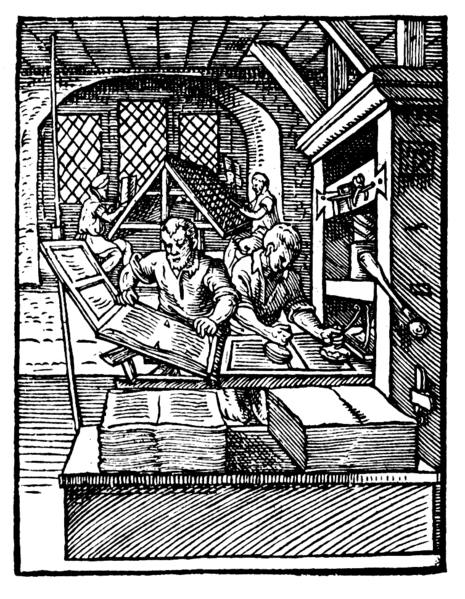

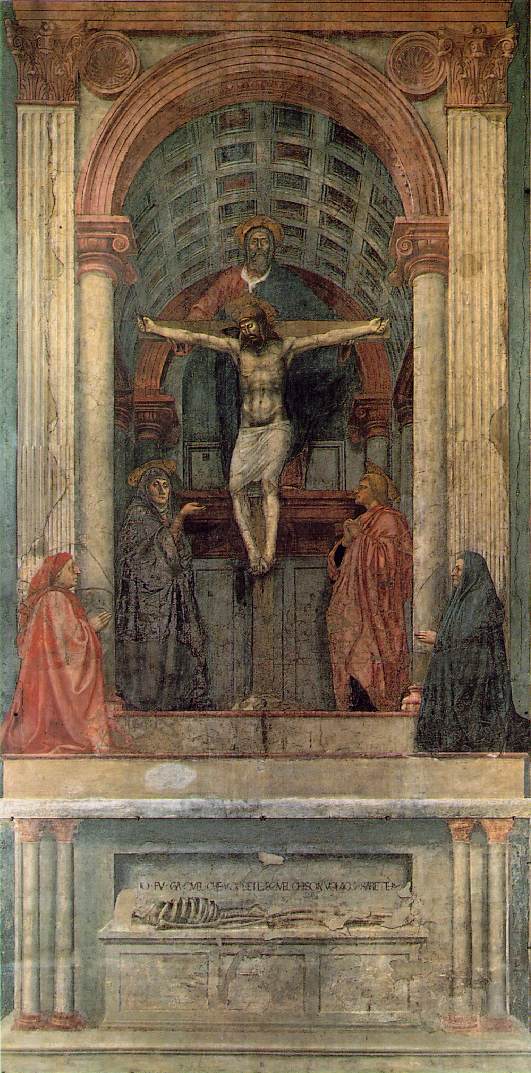

マサッチオの『聖三位一体』(1427年頃)

遠近法が導入された最初の絵画とされ、ルネサンス期の画法に革命をもたらした。マサッチオは正確な遠近法と実際的な人物表現を用いて、見る者に空間の深さと宗教的なメッセージを強く印象づけた。(出典:Wikimedia Commons Public Domainより)

遠近法と聞いて、多くの方はルネサンスの絵画を思い浮かべるのではないでしょうか。遠近法の発明は、絵画技法を一変させ、立体感や奥行きを表現するための革命的な手法となりました。なぜこの技法がルネサンス期に確立されたのか、またそれがどのように絵画や文化に影響を与えたのかを探っていきましょう。

|

|

|

|

|

|

遠近法確立の背景

遠近法がルネサンス期に確立された背景には、時代の社会的・文化的な変化が大きく関与しています。では、なぜこの時期に遠近法が登場し、発展したのか。その理由を掘り下げていきます。

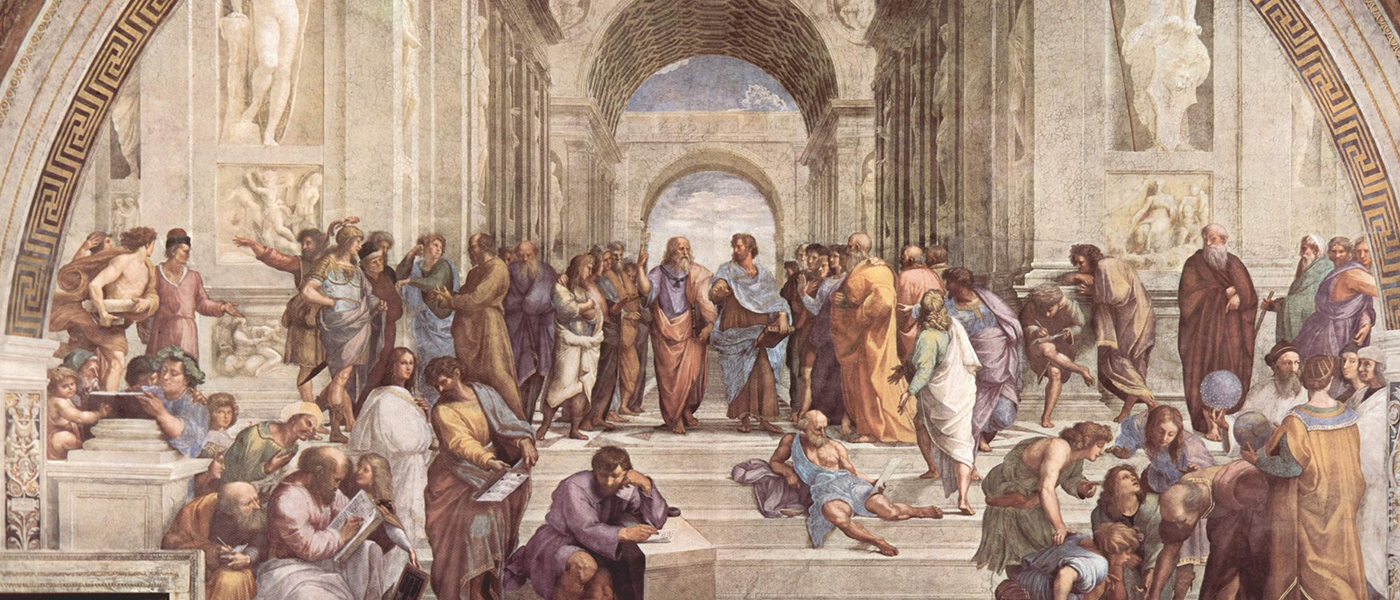

古代ローマとギリシャの復興

ルネサンス期は、古代ローマやギリシャの文化や哲学が復活した時代でした。古典の復興に伴い、人間や自然をより科学的に捉えようとする精神が広がり、現実をありのままに再現することが芸術家たちの目標となったのです。遠近法は、こうした古代への憧れと理性的な探求の一環として確立されたと言えるでしょう。

ルネサンス期の科学的進歩

遠近法が確立されたもう一つの理由は、ルネサンス期の科学的進歩です。天文学や数学が発展し、それらの知識が芸術にも応用されるようになりました。光や影、物体の視覚的な法則に基づく研究が進み、科学的アプローチを取り入れた芸術が生まれたのです。

人間中心主義と個人の重要性

ルネサンスは「人文主義」の時代とも言われ、人間の個性や感情が重視されるようになりました。人間の視点や感覚を大切にし、「見たまま」を表現することが求められたのです。この人間中心の考え方が、遠近法の発明を促進し、絵画に現実感をもたらすことに繋がったのです。

|

|

|

遠近法の拡大

実はフィリッポ・ブルネレスキの遠近法の理論は、書籍ではなく、実演と実作によって広まりました。彼は遠近法を体系的に書物として残したわけではなく、主に彼の建築作品や絵画での応用を通じてその技法が知られるようになったのです。

実演による広まり

ブルネレスキは、遠近法の基本原理を示すために、大勢の前で実演を行ったと言われています。それはフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の八角形のドームや、バプティステリー(洗礼堂)の正確な遠近感を反映した透視図を描くというもので、実際の景色と一致するよう描いてみせることで、鑑賞者に驚きを与えました。

特に有名なエピソードとして、ブルネレスキはバプティステリーのファサードを鏡に映し、その背後に自身の描いた絵を重ねて鑑賞者に見せました。これによって、絵が実物と全く同じ遠近感を持っていることを証明し、遠近法の正確さと革新性を広めたのです。

弟子や同時代の画家たちによる継承

ブルネレスキの理論は、弟子や同時代の芸術家たちによって引き継がれ、より広範に浸透しました。例えば、マサッチオが1427年頃に描いた『聖三位一体』にブルネレスキの遠近法が用いられたことで、その技法は絵画の分野でも一般化したのです。

さらに、後のルネサンスの理論家や画家たち、特にレオン・バッティスタ・アルベルティが著した『絵画論(De Pictura)』で、遠近法の理論が文書化されました。アルベルティはブルネレスキのアイデアを発展させ、より体系的に整理しており、この書籍が遠近法の技法を学問として広めるのに大きな役割を果たしたのです。。

ブルネレスキの遠近法は書籍による広まりではなく、実際の建築・絵画での応用や実演を通じてまずは芸術家たちに広まり、後に理論的に整理されて書籍化されました。アルベルティの『絵画論』が、その技法を広く普及させる重要な役割を果たしたことも知っておきましょう。

|

|

|

遠近法がもたらした影響|絵画の革新と芸術の発展

遠近法の確立は、絵画の技法だけでなく、芸術全般にわたって大きな変革をもたらしました。この技術が導入されたことで、絵画に深みや奥行き、現実感が加わり、芸術作品はより豊かでダイナミックな表現を可能にしました。

写実主義の追求

遠近法の導入によって、写実主義がさらに追求されるようになりました。現実の風景や人物をリアルに描くことが主流となり、宗教画だけでなく、日常の場面や自然の描写にもこの技法が取り入れられるようになりました。この変化は、ルネサンスの画家たちが人間や自然を深く理解し、観察する力を育てたことに起因しています。

宗教画から市民社会の描写へ

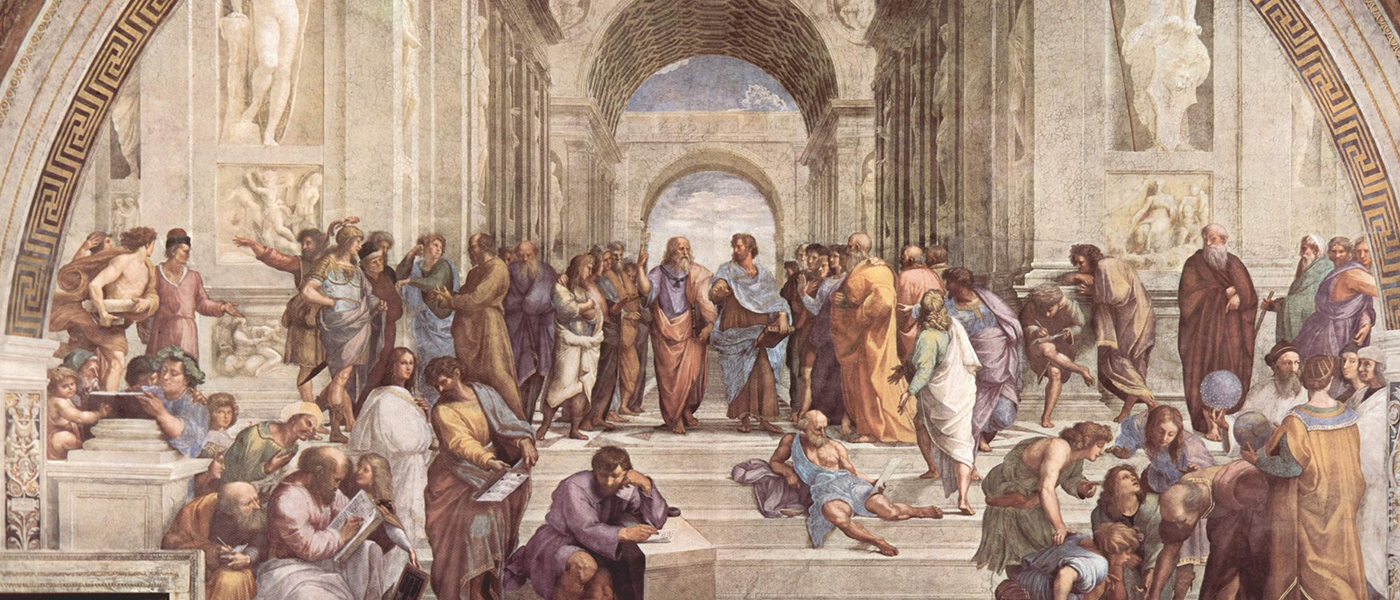

中世の絵画は、主に宗教的なテーマが中心でしたが、遠近法の技術により、より広範囲な社会的・文化的なテーマが描かれるようになりました。絵画の中で、都市や風景、建築物が精密に描かれ、市民社会や日常生活が新しいテーマとして取り入れられるようになったのです。例えば、ピエロ・デラ・フランチェスカやラファエロの作品には、この技術が巧みに使われ、時代の社会的変革が反映されています。

建築と彫刻への影響

遠近法は絵画に留まらず、建築や彫刻にも広く影響を与えました。特にルネサンス建築では、遠近法を使った設計が建物の構造に取り入れられ、視覚的な美しさが強調されるようになりました。また、彫刻の分野でも、立体感や深さの表現がより進化し、芸術全体の質が向上したと言えるでしょう。

以上、ルネサンス期における「遠近法」の発明とその影響についての解説でした!

まとめると

- 遠近法の発明により、絵画に立体感と奥行きが加わった

- 写実主義の追求が芸術全体に広がり、社会や自然がリアルに描かれた

- ルネサンス期の科学的進歩と人間中心主義が技術確立の背景にあった

・・・という具合ですかね。

つまるところ「遠近法の発明は、ルネサンス期の芸術と文化に革命的な変化をもたらした」という点を抑えておきましょう!

|

|

|